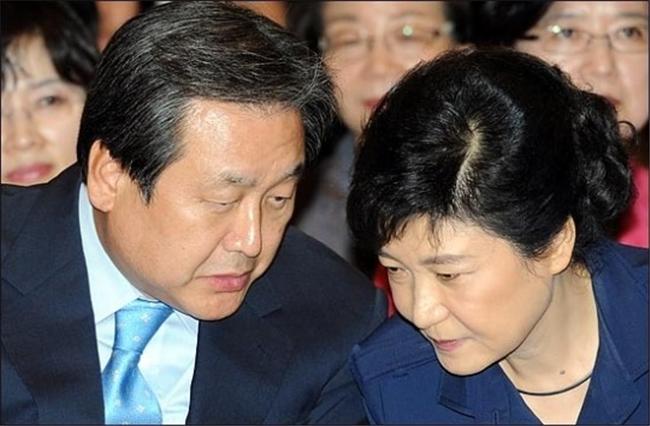

김무성 배수진 미래 권력 위한 시동

[월드투데이] 평소 김무성 새누리당 대표는 지난 7월 유승민 전 원내대표 사퇴 파동 당시 “박근혜 대통령과 싸워서 이길 수는 없다”는 말과 함께 중국 발언과 유승민 전 원내대표 사태를 수습했다.

이와 함께 김 대표는 지난 해 7.14 전당대회에서 당 대표로 선출된 이후 박근혜 대통령과 충돌했다가 회군한 것은 이를 포함해 두 번 있었다.

이러한 김무성 대표가 문재인 새정치민주엽합 대표와 추석회동에서 안심번호 국민공천제를 들고 나오면서 청와대와 갈등이 시작돼 박근혜 대통령과 맞서는 세 번째 도전, 미래권력을 향한 본격 시동이 정치권의 주목을 받고 있다.

이번에는 김무성 대표가 지난번 두 번의 갈등과는 완전히 다른 양상을 보이고 있다.

지난 30일 김무성 대표는 새정치민주연합 문재인 대표와 합의한 '안심번호 국민공천제'에 대한 공격이 청와대에서까지 강력히 들어오자 그는 사실상 전면전을 선언하고 나섰다.

그 배경에는 이번에 밀리면 모든 것이 끝난다는 절박함과 함께 “이젠 싸워서 이길수는 있다”는 자신감에서 밀어 붙일 양상을 보이고 있다.

이는 청와대 고위 관계자들과 친박계가 잇따라 "안심번호 국민공천제는 공급자 위주의 갑질하는 것"이라고 혹평한데 대한 대응이다.

이번에는 사안의 본질과 충돌 수위가 예전과 전혀 다르다. '상하이발 개헌론' 때는 청와대에 대한 도전이라기보다는 실언에 가까웠고, 유승민 파동 때는 단지 중재자 역할을 하려 했을 뿐이기 때문이다.

그러나 정가 일각에서는 김무성 대표가 박 대통령과의 전면전에서 이길 가능성이 있는지는 강한 의문부호로 남아 있다. 그 스스로가 "대통령과 싸워서 이길 수 없다"고 했듯이 대통령은 살아 있는 권력이기 때문이다.

이에 대해 또 다른 정계 전문가는 “김무성 대표가 ‘박근혜 대통령과 싸워서 이길 수 없다’고 그동안 발언을 해온 것은 수십년간 권력의 생리를 옆에서 지켜봐온데서 비롯한 경험의 산물이기도 하다.”면서 “30일 의원총회에서 안심번호 국민공천제에 대한 친박계의 공세에 밀려 '공천제도 논의기구'를 신설하기로 한 것도 한발 물러선 것으로 비쳐진다.”고 밝혀 김무성 대표의 강력한 대응은 1일이 고비일 것으로 예상했다.

김 대표로선 '국민에게 공천권을 돌려준다'는 대의명분을 최대 무기로 삼고 있지만 친박계의 공세, 특히 청와대와의 전면전은 그야말로 정치생명을 건 도전일 수 밖에 없다.

1일 현재 정가의 분위기는 1일 김무성 대표가 최고위원회에 불참하고 국군의날 행사에도 불참한 것은 깊은 장고에 들어간 것을 보여주기에 이날 이후의 행보가 주목을 끌고 있다.

청와대 한 고위관계자가 "박 대통령이 직접 나설 가능성은 전혀 없다"고 밝혔지만, 정치적 고비마다 수석비서관 회의 등을 통해 영향력을 행사해왔다는 점에 비춰 박 대통령의 발언이 주목을 끌고 있다.

만일 박 대통령이 유승민 전 원내대표에게 '배신의 정치 심판' 발언으로 일격을 가했듯이 김 대표에게도 직격탄을 날린다면 김 대표로서도 최대 위기를 맞을 가능성이 있기 때문이다.

한편 새누리당의 분위기는 김무성 대표가 오픈프라이머리에 '정치생명을 걸겠다'고 한 발언이 그의 정치생명을 좌우할 위기로 치달을 것인지에 대해 각종 논란이 쏟아지고 있다.